🏢 このブログは、実際に賃貸マンション設計を手がける一級建築士が書いています。現場の課題を熟知したプロとして、建築・設計の視点からオーナーの皆さまに本当に価値ある賃貸経営”を実現していただくためのヒントをお届けしています。 「建ててから後悔しないために知っておくべきこと」を、専門家の目線でわかりやすく解説しています。

※本記事は、特定の企業やサービスを非難・批判することを目的としたものではなく、公的情報や実際の制度をもとに、建築士としての知見から中立的な情報提供を行うものです。

「安心」の落とし穴:サブリース契約の本当のリスクとは?

2025年3月7日(金)、サブリースについて調べていたときのこと。

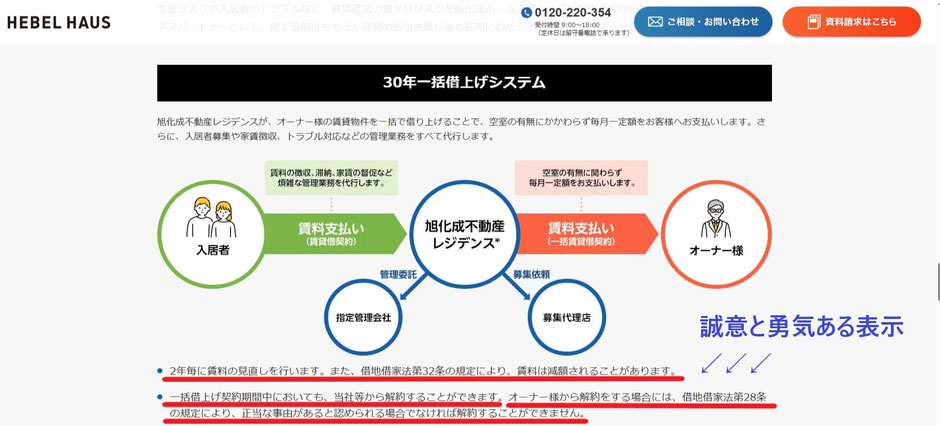

旭化成ホームズの「アパート経営ならへーベルメゾン」が検索のトップに表示されました。

《30年一括借上げシステム》の図解はとても分かりやすく、「なるほど、こういう仕組みか」と読み進めていたのですが……。

「えっ? なにこれ? どういう意味?」

と思わず立ち止まるような文言が目に入りました(赤いアンダーラインは私が引きました)。

「えっ、なにこれ?」サブリースの“真実”

すぐに私は、《ご相談・お問い合わせフォーム》に以下の内容を投稿しました。

「はじめまして、安田昌弘と申します。御社の30年一括借上げシステムを拝見しました。画像の下にある3行の文言について、1行目はなるほどと思います。でも、2行目と3行目はアンフェアな気がするのですが…」

すると翌日のお昼頃、なんと土曜日にもかかわらず、とても上品で誠実そうな営業マンさんから電話がありました。

営業マンさんいわく、

「借地借家法は借主を保護するようにできています。

サブリースの場合、借主は弊社ですので、弊社からは解約できますが、オーナー(貸主)からは正当な事由があると認められる場合でないと解約することができない、ということになってしまうんです」

私は「なるほど…そういう仕掛けになっているのか…」と大いに感心し、同時に腹立たしくも感じました。

ただし、それは旭化成さんに対してではありません。

むしろ、旭化成さんは誠意と勇気のある会社だと思いました。誰もが気づくこのような場所に、ここまではっきりと記載しているのですから。

そして私はさらに詳しく調べてみることにしました。

情報リテラシーを発揮して——。

サブリース新法ができた背景

「絶対に損はさせません!」

「30年賃料を保証します!」

このような心強い言葉に惹かれて、サブリース契約に踏み切ったオーナーも多かったことでしょう。

しかし実際には、賃料の減額を一方的に提示され、結果として損失を被るケースが相次ぎました。

中でも象徴的だったのが、2018年に起こった「かぼちゃの馬車」事件です。

この事件では、女性向けシェアハウスを運営していたサブリース業者が経営破綻し、

多くのオーナーが家賃収入を断たれ、ローンだけが残るという深刻な状況に追い込まれました。

さらに、不動産ローンを貸し付けていた銀行についても、不正があった可能性が指摘され、

この事件は社会全体を揺るがす大きな問題へと発展していったのです。

このように、サブリース業者による不祥事が全国的に問題視され、

国もようやく重い腰を上げて、サブリース契約に関する新たな規制づくりに乗り出しました。

ところが——

サブリース新法によってアンフェアが合法化?

結論から言うと、国土交通省がサブリース契約に借地借家法を適用したことが、大きな要因のひとつと考えられます。

借地借家法は、第二次世界大戦に突入する1941年(昭和16年)に国策として改正された法律です。

その目的は、戦時下において一家の大黒柱が徴兵されることを想定し、

残された家族が住まいを失わないように「借主」の権利を強力に保護するというものでした。

それから80年以上が経った今も、その考え方が変わらずに続いているのです。

現在の社会状況とはそぐわない面があるのかもしれません。

サブリース契約においては、素人である大家さんが「貸主」となり、

資本力も交渉力もあるサブリース業者が「借主」となるため、借地借家法がそのまま適用されると、結果的に業者側が強く保護される構造になってしまいます。

つまり、サブリース契約ではオーナーにとって不利なルールが、あたかも“公平な契約”であるかのように機能してしまう可能性があるのです。

では、具体的にどんなリスクがあるのか。

次の章で詳しく見ていきましょう。

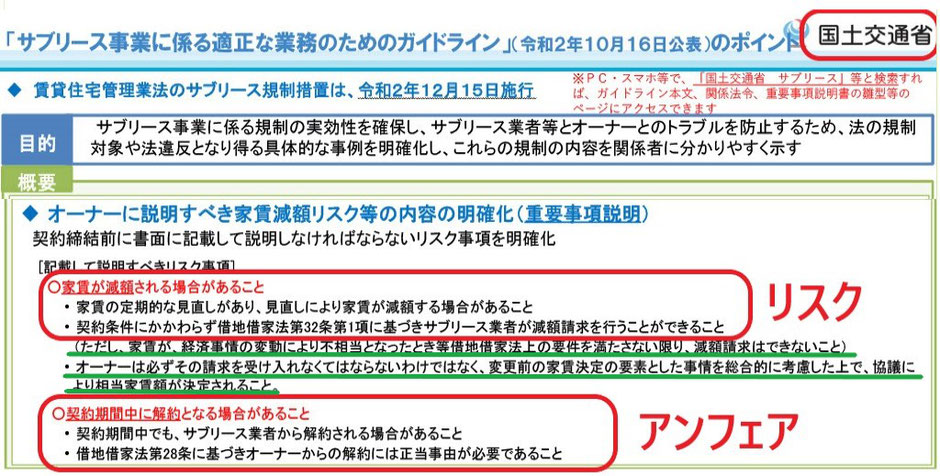

国土交通省のガイドラインにかくされた罠

下の画像の赤で囲った《リスク》をご一読ください。

⭕️家賃が減額される場合があること。→ たしかにこれは「リスク」ですね。

でも、その下の緑色のアンダーライン部分、どう感じましたか?

「そう簡単には減額されない」「一方的に減額を受け入れる必要はない」

そう書かれていると、ちょっと安心してしまいませんか?

しかしさらに下の項目をご覧ください。

⭕️契約期間中に解約となる場合があること。→ これ、つまり「業者の都合で契約を切られることもある」という意味です。

その意味を軽く受け止めていると、後になって痛い目を見ることに——。

それは突然に――サブリース契約“打ち切り”の現実

ある日、サブリース業者から、

「家賃を下げたいのですが、ご相談させてください」

という連絡が突然入りました。

驚いて「それは困ります!」と反論すると、多少の譲歩はありましたが、

もともとわずかしかなかった利益は、これでほぼにゼロに。

そして数年後――

またしても、同じ業者から今度はこう伝えられました。

「さらに家賃を下げたい」

今度ばかりは譲れません。

「それではローンの返済ができません!」

と毅然とした態度で断りました。

ところが…

営業マンの口から出たのは、衝撃の一言。

✉️ 「そうですか……。弊社の力不足で申し訳ありませんが、これ以上ご契約を続けるのは難しいかもしれません」

信じていたサブリース業者。

「大手企業だし安心」

「営業マンの人柄も信頼できそうだった」

そんな理由で、思い切って始めた賃貸マンション経営でした。

でも――

気づけば、慰謝料すらなく一方的に“別れ”を告げられたようなもの。

まるで突然の離婚。これが現実です。

なぜ、こんな理不尽なことが起こるのか?

答えはひとつ。

サブリース業者は「借主」であり、

日本の法律(借地借家法)によって借主は強力に守られているからです。

つまり、

本来は守られるべき立場の「大家」が、契約上は“弱者”になる

――そんな逆転現象が、今も現実に起きているのです。

💬 「悪夢よ、早く覚めてくれ……!」

と叫んでも、現実は何も変わりません。

悔しさ、不安、焦り――

そんな気持ちで頭がいっぱいになり、

「こんなことなら最初からやらなければよかった…(涙)」

と思っても、もう後戻りはできません。

✅ この章のポイントまとめ:

- サブリース業者は“借主”なので、法律的に強い立場にある

- 家賃減額は複数回にわたって起こり得る

- オーナーが拒否すれば、逆に契約を切られてしまうことも

- オーナーは契約を「守る側」なのに、守られていないことがある

解約違約金という新たな落とし穴

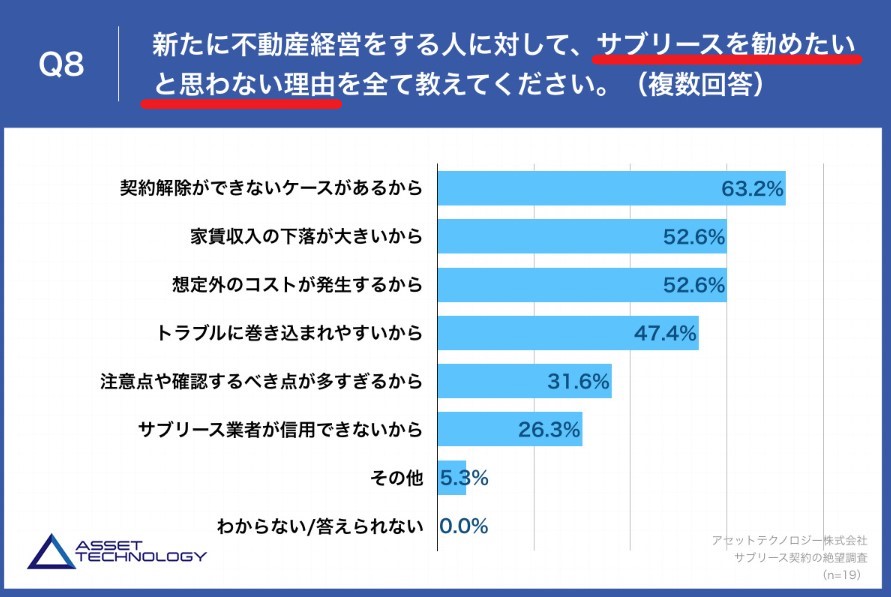

では、もしもオーナーの側から契約を解除したいと思ったらどうなるのでしょうか?

たとえば、

「このサブリース会社は合わない。もっと条件の良いところを探したい!」

と考え、他の業者に乗り換えようとした場合――。

まず立ちはだかるのが、《契約違約金》の支払いです。

❗️違約金の相場は6ヶ月分、場合によっては12ヶ月分も

相場として、毎月の家賃収入の6か月分が目安とされています。

中には12か月分を請求されるケースもあるのです。

例えば……

- 10戸の賃貸マンション

- 1戸あたりの家賃が10万円

→ 月額家賃収入:100万円

この場合、

- 6か月分の違約金:600万円

- 12か月分の違約金:1200万円!!

💬 「そ、そんな大金……!」

業者は解除OK、オーナーは高額違約金?

ここで疑問が湧いてきます。

- 「なぜ、オーナーだけがこんな高額な違約金を払う必要があるのか?」

- 「業者が一方的に契約を終了した場合、補償はないの?」

答えは、残念ながら「補償なし」です。

これは、借地借家法がサブリース契約にも適用されているため。

法律上、サブリース業者は「借主」という立場になり、強力に保護されているのです。

結果として、

オーナーは高額な違約金を支払いながら、業者からは簡単に契約を打ち切られる

という、極めて不公平な構造が生まれてしまっているのが現状です。

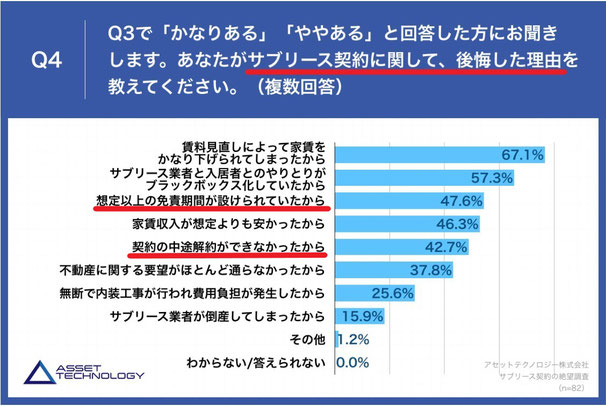

家賃がもらえない?「免責期間」という見落としがちなリスク

怖い話はまだまだあります。

あなたは「免責」って聞いたことがありますか……?

自動車保険の用語で耳にしたことがあるかもしれません。

実は、サブリース契約にも「免責期間」という考え方があるのです。

免責期間とは? 現在の入居者が退去してから、新たな入居者が見つかるまでの間、大家さんに家賃が支払われない期間のことです。

もう少し踏み込むと……

たとえすぐに新たな入居者が決まっても、その家賃はサブリース業者の取り分になってしまう、というケースもあるのです。

一般的には、2か月間の免責期間が設けられているケースが多く、 実際に国土交通省の「特定賃貸借標準契約書」にも免責期間は明記されています。

「まあ、そんなもんか」と思ってしまう方……

要注意です。

なぜなら、賃貸マンション事業というのは決して「甘い投資」ではないからです。

特にサブリースを利用した場合、ローリスクだと思っていたはずが、思わぬ副作用で収益が失われていく構造があるのです。

稼働率90%以上をキープできなければ、利益はほぼ出ません。

免責期間という見落としがちな仕組みによって、気づけば黒字経営のはずが赤字に転落していた……という例も、少なくないのです。

サブリース業者の仕組みと利益構造を知る

一部では「サブリース業者は寄生虫だ」と揶揄されることもあります。そこまで極端な表現は控えるにしても、なぜそれほどまでに批判されるのかを考えてみましょう。

家賃の10〜20%を徴収する運営代行

サブリース業者は、オーナーに代わって賃貸管理を行うという名目で、家賃収入の10〜20%を運営費として徴収します。

しかし、実際の運営方針はというと——

- サブリース業者の意向で賃貸条件や入居者対応が決まる

- オーナーとの細かな相談は行われないことが多い

つまり、オーナーは実質的に“口出しできない立場”になってしまうことが珍しくありません。

サブリース業者が“儲かる”仕組み

この構造で誰が得をするのかといえば、当然サブリース業者です。以下のような特徴があります:

- 大きな資本を使わずに事業展開が可能(自社で土地を購入・建設せずとも、運営可能)

- 複数棟を同時に運用でき、安定収入を得られる

つまり、他人の資産で効率的に利益を生むモデルなのです。

オーナーにとって本当にメリットはあるのか?

賃貸マンション事業は、ローリスク・ローリターンの代表格といわれています。 つまり、そもそも利益率がそれほど高くないという前提で成り立っています。

一方で、ハイリターンを狙う事業には当然ハイリスクが伴うもの。

そして、ローリスクでハイリターンが得られる夢のようなビジネスは——

残念ながら、この世に存在しません。

もし、そんな話を持ちかけられたら、まず詐欺を疑うべきです。

リスクを避けるはずの仕組みが、利益を奪う?

賃貸マンション事業の投資額(建築費など)は、数千万円〜数億円という大きな金額になります。 「やってみたいけど、正直こわい……」というのは、多くのオーナー様の本音でしょう。

そこで「サブリースでリスク回避を」と考えたくなる気持ちはよく分かります。

ですが——

リスク回避のつもりで導入したサブリース契約が、逆に利益を食いつぶす副作用となってしまう可能性があるのです。

最悪の場合、ローン返済すら困難になることも。

サブリースが向いている土地は?

結論として、以下のようなケースではサブリースは“不要”もしくは“逆効果”になりえます。

- 好立地:サブリースに頼らずとも入居が安定する

- 家賃相場が安い地域:手数料を引かれると赤字に転落

- 築浅物件:満室経営が可能な期間は自力運営が有利

- 築年数が進んだ物件:家賃が下がる中で手数料が重荷に

建築士としての本音

賃貸マンション経営を始めるにあたって、私が強くお勧めしたいのは、

「入居者管理業務」を信頼できるプロに任せること。

入居者管理とは:

- 入居希望者の人格や信用のチェック

- 他の入居者とのトラブルを防ぐ配慮

- ルールやマナーの定着支援

このような“見えない部分”の管理こそ、長期的な経営において鍵を握ります。

なお、掃除やゴミ出し、設備のメンテナンスは建物管理者の仕事です。

サブリース業者に丸ごと任せるのではなく、必要なところに必要なだけ専門家の力を借りるのが理想的な運営方法です。

入居者管理業務こそ百戦錬磨のプロでないと務まりません。入居者管理業務はプロに依頼する必要がありますが、サブリースは不要だと私は思います。

次回は、「入居者管理」をテーマに、さらに深掘りしていきます。

\ ご相談無料受付中 /

お気軽にお問い合わせください

未来を変えるコンセプト建築

一級建築士事務所

株式会社 Mac建築デザイン研究所

〒602-0855 京都市上京区河原町通り荒神口下る上生洲町242

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目21-5