マンション経営を成功させたいと考えるオーナーの皆さまに、今こそ真剣に考えていただきたいテーマがあります。それが“音”です。

入居者は、アクセス、街の雰囲気、間取り、デザイン、家賃、建物の構造などを時間をかけて比較検討し、理想の暮らしを夢見て物件を選びます。

しかし、その夢が現実になって早々に崩れてしまうケースが後を絶ちません。

「上の階の足音がうるさい」「お隣の生活音が響く」「夜眠れない」──こうした声は、YAHOO知恵袋をはじめ、ネット上にあふれています。住民同士のトラブルが絶えないのは、マナーの問題というより、建物の構造に原因があることが多いのです。

マンションの住人が“加害者であり被害者”という構図になる背景に、構造上の盲点が隠れています。

“構造的な欠陥”に気づかないまま建ててしまうと、いくら好立地でもおしゃれなデザインでも、クチコミで悪評が広まり、空室リスクが高まります。

まずは以下にあるマンションにお住いの方々の苦悩を知ってください。

事例1:帰宅が憂鬱になるほどの騒音

実際に寄せられた声をご紹介します。

8階建ての分譲賃貸マンション(鉄筋コンクリート造)の6階に引っ越してきたQ1さん。引越しからまだ3週間というタイミングで、すでに深刻な騒音に悩まされていました。

上階からは、バタバタと走り回る音やドシンバタンという飛び跳ねるような音、さらには壁に何かが当たるような音やボール遊びのような響きが毎日続き、慢性的な睡眠不足に。

わずかな物音にも敏感になり、体調まで崩してしまうほど。

「何より、自宅なのにくつろげないことが一番つらい。帰宅するのが憂鬱になるなんて…」

そう語るQ1さんは、管理会社にも相談し、上階の3世帯すべてに苦情の手紙が届けられましたが改善はなし。

意を決して直接訪ねたものの、「子供は走るものですから」と一蹴され、部屋で音を確認してほしいというお願いには「迷惑です。第三者を通してください」と拒絶されました。

管理会社からも“クレーマー”のように扱われ、心身ともに限界寸前に。

「できることなら引越したいけど、初期費用だけで70万円以上払っている物件なんです…」

Q1さんのような被害は、決して特殊なケースではありません。

事例2:真上とは限らない足音

A1さんの体験も印象的です。4階建てマンションの3階に住んでいた彼女は、騒音に悩まされ「音の主は真上だ」と思っていました。ちょうどその上の最上階が空いたため、思い切ってそこに引っ越したものの──音はまったく改善されなかったそうです。

実際には、音の発生源は斜め上や斜め下、隣室というケースも多く、方向感覚が狂うこともあります。

「毎日眠れなくて、実家に帰ってやっと熟睡できる感じ」「管理会社も頼りにならないし、義父(不動産業)に相談しても“気にしすぎ”の一言で終わり」

同じような思いをしている方は、他にも大勢いるのです。

建築士の見解:引っ越しても同じ問題が起こる理由

本来、住まいは心と体を癒し、エネルギーを充電する場所のはずです。

それなのに、「家に帰るのが憂鬱」「たまに実家に帰ってやっと熟睡できる」なんて、あまりにもつらい現実ですよね。

入居前は、これからの暮らしに期待をふくらませていたのに、現実は地獄。

まじめに一生懸命生きてきた私たちが、なぜこんな目に遭わなければならないのか?

誰に相談しても解決しない。まったく理不尽極まりないけれど、最後には「引っ越すしかない」と追い込まれてしまう……。

でも、ちょっと待ってください。

引っ越しても、次のマンションで同じようなことがまた起きる可能性が高いんです。

いえ、はっきり言えば、ほぼ確実に起きます。

なぜなら、ほとんどのマンションには多少の「防音」はあっても、「足音(重量衝撃音)」への対策がまったくされていないからです。

しかもそれは、賃貸でも分譲でも同じ。タワーマンションでも億ションでも、条件は変わりません。

これは、数千件のマンションを扱ってきた管理会社の社長に聞いた話ですが、

足音や騒音トラブルが最も多いのは、なんと木造アパートではなく、鉄筋コンクリート造のマンションなのだそうです。

なぜか?

木造アパートの住人は「音が響くのは当たり前」と最初から理解して住んでいるので、入居者同士で気を遣い合います。

たとえ騒音があっても、ある程度は諦めて生活しているというのです。

逆に、コンクリート造やタワマン、億ションでは、

「この家賃なら当然、防音対策も万全のはず」と思い込んでいるため、実際に足音が響くと、そのギャップに大きなショックを受ける。

結果、トラブルが深刻になりやすいのだといいます。

では、なぜそんな問題が起き続けているのか?

その真相に、ここから迫っていきましょう。

建築基準法に足音対策の規定なし

建築基準法第一条には、

「この法律は、建築物の・・・最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」

と明記されています。しかし驚くことに、“足音”に関しては一切の規定がなく、完全に野放し状態なのです。

たとえば建築基準法第30条には「遮音性能」の記述がありますが、これはあくまで「テレビの音が隣に漏れない」レベルの話。

いま多くの人を悩ませているのは、そういった空気を伝わる“音”ではなく、床や壁を揺らす“足音”=重量衝撃音です。

「上の階で子どもが走るたびに地響きがする」「壁越しに何かぶつかった衝撃でドキッとする」──こうした体験に、日々の暮らしが脅かされている方は大勢います。

その衝撃は、眠れない・仕事が手につかない・神経が参ってしまうというレベルに達し、場合によっては殺意すら感じることもあるでしょう。

「国民の生命、健康の保護? 公共の福祉の増進??」──今の建築制度は、それを本当に守れているでしょうか?

だからこそ、私は一級建築士として、“入居者同士が安心して暮らせるマンション”の設計に本気で取り組んでいます。

解決の近道は、音(空気の波)と、足音(重量衝撃)の違いを知ること

少し前にも触れましたが、「音」と「足音」はまったく別もの。

そして、対策方法もまったく違うのです。

少しややこしく感じるかもしれませんが、これは本当に大切な話。

ぜひ途中で読むのをやめず、最後まで読んでみてください。

きっと、あなたの人生が変わるヒントになります。

「音」は空気の波、「足音」は衝撃

「音」は空気の波です。

この空気の波が壁や天井にぶつかることで、それが振動し、音として伝わります。

でも空気は軽いので、重たい壁にぶつかると跳ね返ります。

だから、壁や天井を分厚く・重くすれば、お隣への音漏れはかなり軽減できます。

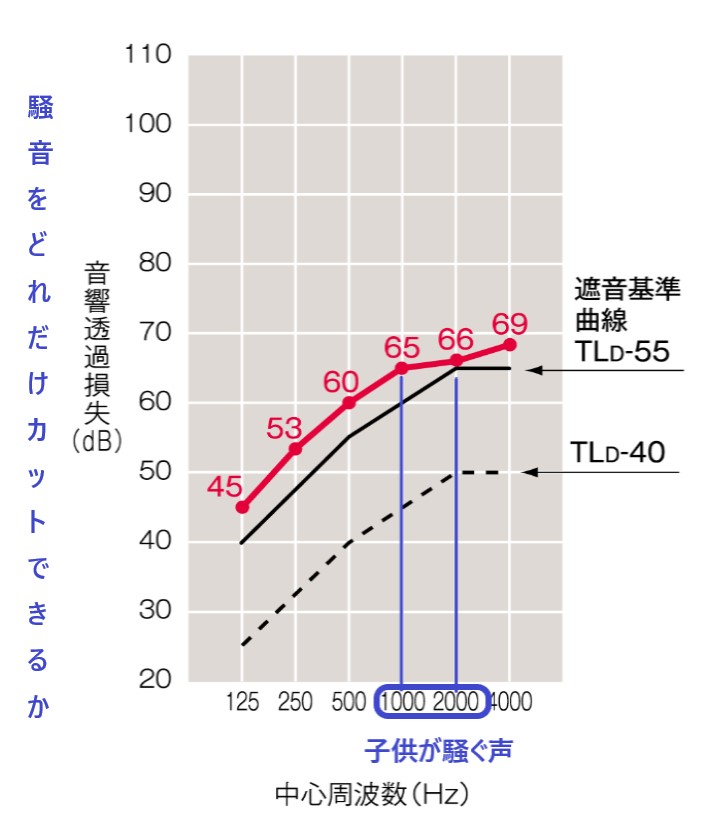

たとえば、子供の甲高い声は響きやすく感じますが、実はそれほど力のある音ではありません。

幼児の声はだいたい1000〜2000Hzで、これはシンバルやスネアドラムに近い高い周波数。音圧は約90dBです。

この音が35dB程度まで下がれば、人の耳にはほとんど聞こえなくなります。

その差は55dB。

少し性能の高い壁であれば、この程度は簡単にシャットアウトできます。(左のグラフはメーカーのカタログで、65dbカットできることになっていますが割引いても55dbの性能はあるでしょう。

問題は「足音」。これは簡単には防げません

ところが、幼児の走り回る「足音」はまったく別物。

これは「重量衝撃音」と呼ばれるもので、空気ではなく床や構造体を直接振動させます。

2023年に私が手がけた《Musik北参道》では、この重量衝撃音への対策を徹底的に行いました。

その結果、一般には公表されていないほど高性能な「LH-35 Mu北」が完成したのです。

これは、第三者騒音測定機関に依頼して正式に計測された数値です。

実験の様子とその驚きの結果

実験当日、私は下の階で耳をすませて待っていました。

しかしベランダから差し込む春の日差しが心地よく、つい空を見上げてぼんやり……。

すると突然ドアが開いて「終わりました!」と報告が。

「え、もう終わったの?ウソでしょ?」と思わず声が出ました。

そこで「ごめん、もう一回やって。今度はスカイプで映像を見ながら」と頼んだんです。

映像には、子供の足音を再現する“バングマシン”がしっかり跳ねていました。

でも、私のいる部屋には何も聞こえない。

それが、LH-35の世界です。

自分で言うのもなんですが、実際にLH-35を実現するのはたいへん難しく、これをクリアしたマンションはまず存在しません。

限界を試した「暴れ男」防音実験

私はさらに、「もっと強い衝撃でも耐えられるのか?」と気になり、身長175cm、体重70kgの男性に床を蹴ってもらうよう頼みました。

「本気でやって大丈夫ですか?」と戸惑う彼に、「いいですよ、日頃のストレスをぶつけてください」と促したところ、彼は少し遠くを見つめてから「じゃっ!」と走り出しました。

しばらくして「ドゥドゥッ、ドゥッカーン!」と、まるで近所でガス爆発があったかのような地響きが。

慌ててベランダに出て下を覗いたら、彼は背後にいて「どうでしたか?」と笑っていました。

私はニヤリとして「や・り・す・ぎ」とひとこと。

ちなみに彼は、革靴(27cm)を履いたまま、全力で暴れていたそうです……これはひどい!

ここまでくると、どんなに足音対策をしていても限界があります。

でも、冷静に考えれば、革靴で暴れ回るような人がいたら、それはもう逮捕案件です。

この出来事を通じて、私は確信しました。

たとえ防音・足音対策を万全に施したマンションであっても、最後に必要なのは「住まいのルール」だということ。

紛らわしい広告にご注意を

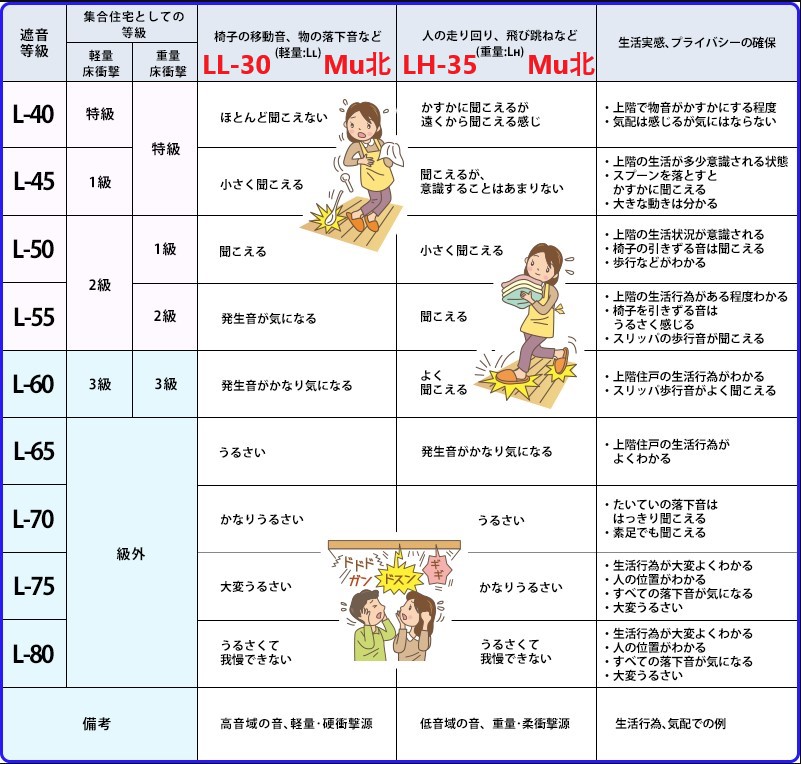

子どもの走り回る足音(重量衝撃)を示す指標「LH」に対し、「LL(軽量衝撃)」という別の指標があります。

でもこの2つ、実はまったく性質の違うもので、言ってしまえば「天と地ほどの差」があるんです。

「LL」は、たとえば掃除機の先端が床をこすった音や、フォーク・ナイフを床に落としたときの軽い音のこと。

こうした音なら、カーペットやスポンジマットを敷くだけで、比較的簡単に対策できます。

ところが「LH」、つまり子どもが走る足音などの重量衝撃音はまったく別物。

これは、設計段階から豊富な経験を持つ技術者が、綿密な防振構造を考えなければ実現できない世界です。

そして既存の建物では、あとから改修するのがほぼ不可能という厄介さ。

にもかかわらず、最近ではこんな広告を目にしました。

防音カーペットの専門メーカーのHPに、子どもが元気に走り回る写真とともに、

「走り回っても転んでも」と書かれたキャッチコピー。

「おいおい、それ本当に大丈夫なの?」と気になってよく読んでみたところ……

どこにも「安心です」なんて書いてない。うまく言葉を避けていたんです。

ページを読み進めていくと、「子どもが走る足音はLHです」とはっきり書かれていました。これは正しい。

さらにスクロールしていくと、「当社製品の性能はLLです」と。これも確かに間違ってはいません。

つまり、すべての情報は正しいけれど、組み合わせて読むと誤解を招きかねない、そんな作りになっていたのです。

最終的には「どう受け取るかは消費者次第」と言わんばかり。

ちなみに、このLLとLHの違いすら理解していない建築士も、実はかなり多いのが現実です。

繰り返しますが、カーペットやスポンジマットを敷いても、子どもが走る足音(=重量衝撃音)は防げません。

本当に効果を出すには、建物そのものの設計段階での対策が必須なのです。

幼児を育てる親の苦悩。

これまで、子どもの足音や壁にぶつかる衝撃に悩まされるご家庭の声をご紹介してきました。

けれどもその一方で、「幼児を育てている側の大変さ」も忘れてはならないと感じています。

子育て経験のある方にはあたりまえの話かもしれませんが、改めてこの視点を共有しながら、

本当の意味での“解決策”を一緒に考えていきたいと思います。

そして今、どうしてもお伝えしたいのは、

幼児のいるご家庭を「加害者」と決めつけてはいけないということです。

幼児が走り回るのは、ごく自然な発達のプロセスです。

歩く、走る、跳ねる、転ぶ——その一つひとつが、子どもたちの大切な成長のステップです。

じっと座っていられないのが幼児ですし、それが悪いわけではありません。

特に、脳の90%が完成するといわれる6歳ごろまでの時期は、

運動神経の発達が、脳の成長と深く関わっていると多くの研究で指摘されています。

つまり、「静かにさせなさい」ということ自体が、

本来の発達に逆行してしまうケースすらあるのです。

私だって、泣かせたくて泣かせてるわけじゃないのに…

(投稿者:Aさん)

マンションに引っ越して1年。

お隣は共働きの新婚夫婦のようで、入居時には「うるさくて迷惑をかけるかも」と息子(当時1歳)について先にお詫びしていました。

今は2歳を過ぎ、イヤイヤ期の真っ最中。私も毎日くたくたです。

そんなある日、帰宅後に息子をお風呂に入れようとしたら大泣き。

ジュースでなだめても効かず、困っていたところ、突然インターホンが鳴って…

「子ども泣いてもいいですけど、窓閉めてください!」

そう言い捨てて、お隣のご主人が無表情で帰っていきました。

確かに窓は開けていましたが、まだ夕方6時すぎ。

外からも子どもの声が聞こえる時間帯です。

お隣だって夜中にベランダでガチャガチャ音を立てているし、

「お互いさま」と思っていたのに……その日は本当にショックでした。

苦情って、こんなに心にくるんですね。

私だって、泣かせたくて泣かせてるわけじゃないのに。

「苦情って、知らない相手ほど言いやすい」って本当かも

(投稿者:Bさん)

読んでいて、あの頃のつらさを思い出して涙が出そうになりました。

私も似たような経験があるからです。

子どもがうるさいのは事実。でも、親だってどうしようもないこともあるんです。

泣き止ませたくても泣き止まない。こっちだって必死なんです。

きっと、お隣の方も感情的になってしまったのでしょう。

でも「窓閉めてください!」の一言って、グサッときますよね。

私のときは、相手がちょっと変わった人で、普通の対応ではどうにもならず警察にも相談しました。

でも、他の近所の方には「いつもうるさくてすみません」と謝りに行ったら、

「子どもが元気なのは当たり前よ」と優しく声をかけてもらえて、本当に救われました。

そのとき思ったんです。

苦情って、相手をよく知らないほうが言いやすいのかもしれないって。

加害者は入居者じゃない。真の責任はどこにある?

マンションとは、複数の住戸が上下左右に連なる「集合住宅」。

各住戸は地震などで崩れないように、頑丈に接合され、建材には鉄やコンクリートといった**“硬くて重い”素材**が使われます。

ところがこの“硬さ”が問題。

硬いほど振動を早く、遠くまで伝えてしまうのです。

たとえば、1階の住人が壁に電動ドリルで穴をあけたとします。

その音が、10階の部屋まで「隣で工事?」と思うほど響いてくることもあります。

それくらい、マンション全体が“共鳴箱”のように振動を伝えてしまう構造なのです。

だからこそ、「上の階の子どもが走る音で眠れない」というのは、決して神経質ではなく当然の現象です。

それでも、建築士は足音対策をしない

こうした実情を知っているはずの建築士たちが、なぜ重量衝撃音(足音)への対策を設計に盛り込まないのか?

理由は2つあります。

理由1:どう対策すれば改善できるか、よくわかっていない

情報社会と言われる時代でも、足音対策に関する知見は未整理のまま。

大学の研究論文や大手ゼネコンの実験データも部分的な発表ばかりで、

「何をどう組み合わせれば、どれだけ効果があるか」といった実践的な情報が出回っていないのです。

理由2:クレームが怖い

「防音マンションって言ってたのに、足音するじゃないか!慰謝料払え!」というクレームを恐れて、

最初から“防音対策しています”と言わない設計者がほとんどです。

だったら、見た目のデザインで売ったほうがトラブルもなく安全…という判断になってしまいます。

本当の“加害者”は誰か?ーそれは建築士。

現在のマンションの9割以上が、足音・騒音問題に悩まされる構造です。

被害者はもちろん、苦しむ住人たち。

では、加害者は?

それは、こうした問題を知りながら対策をしないまま設計する建築士です。

もし、設計段階でしっかりと足音・騒音対策がされていれば——

住民同士が必要以上にストレスを感じることもなく、ルールを守って暮らしていればトラブルは起きません。

ましてや、「引っ越すしかない…」なんて悲劇も、防げるのです。

音トラブルの原因はマナーではなく“構造”です

マンションは、建築基準法では「共同住宅」と呼ばれています。

昔はキッチンやトイレを共同で使っていたからですが、今ではシェアハウスを除き、共用部分は廊下や階段くらい。

とはいえ、柱や梁、床、住戸を仕切る壁などは今でも「共有」されています。

そう考えると、やはり今もマンションは「共同住宅」なのです。

ふつうに暮らしていれば、会話もすれば、スマホで話もする。

料理や洗濯、掃除、ストレッチやヨガだってする。

子どもが走ったり転んだりするのはごく自然なこと。

これらはすべて“正常な暮らし”の一部です。

自由にできるべきことです。

なのに、知恵袋や育児サイトでは、こうした生活音で「加害者扱い」される人があとを絶ちません。

そして、下の階や隣人は精神的に追い詰められていく。

――これではもう、マンションそのものが欠陥と言わざるを得ません。

もう悩ませない。騒音ゼロの住まいを本気で作った、私が解決します。

2021年、《Musik北参道》の設計を任されたとき、半年以上かけて防音と足音(重量衝撃音)対策を徹底的に調べました。

でも当時は情報が断片的で、まるでバラバラのジグソーパズルのよう。正解が見えず、途方に暮れていました。

そんな中、幸運が。

敷地には、京アニのアニメ『けいおん』の聖地でもある、築50年の音楽スタジオが建っていたのです。

その空間を使い、仮説と実験を繰り返す中で感覚が磨かれ、少しずつ全体像が見えてきました。

そして、最も大きな発見がありました。

「振動が一度でも建物の構造体に伝われば、もう取り返しがつかない」という事実です。

そこで私は、「とにかく振動を建物の構造体に伝えない」ことを設計の軸に据えました。

あとは左右の防音、上下の重量衝撃、ベランダからの音の回り込み策、サイレンサー換気扇、外側のサッシュと内側のサッシュをサイレンサー継ぎ手にすること、電線管や給排水管から音が伝わらない対策などシラミつぶしに行いました。

その結果生まれたのが、

Dr-70 / LH-35 / LL-30 という極めて高性能なマンションです。

- Dr-70:グランドピアノを弾いても隣に聞こえない

- LH-35:子どもが走っても階下に響かない

- LL-30:フォークを落としても気づかれない

これは日本でもほとんど前例がない性能です。

さすがに、体重70kgの大人が革靴で全力で暴れたら少しは響きますが、

それくらいの衝撃でやっと伝わるレベルに仕上がっています。

実際に、空室待ちがある、Mussik北参道の実績についてはこちらのブログをご覧ください。

それでも、やはり最低限のルールがあるから快適に暮らせる

左の写真は昭和30年代の品川2丁目。

舗装はなく、バスが30~40kmで走れば家はホコリと泥まみれ。

雨の日は泥が飛び散り、歩行者も家も大変な状態です。

「バスが悪いのか?」といえば、そうではありません。

スピードを落とせば進まなくなるし、そもそも悪いのは「道の整備不足」。

誰でもそれは理解できます。

実は、現在のマンションにおける騒音・足音の状況もこれと同じなのです。

中央の写真は現在の品川2丁目。

道路が整備されたおかげで、バスが50〜60kmで走っても問題なし。

加害者も被害者も生まれない世界です。

なぜ? インフラが整ったからです。

そして右の写真は池袋の慰霊碑。

誰もが知る、あの悲惨な暴走事故。

これは「ルールを守らなかった人」が引き起こした例です。

道が整っていても、最後は人のモラルが問われるということ。

まとめ

- マンションにはまず「騒音・足音」への対策が必要

- そのうえで、入居者全員が守る「生活ルール」が不可欠です

「家賃1万円アップ」で音の悩みゼロ? ― マンションオーナーが知るべき現実的コストとは

「理屈はわかった。でも結局、いくらかかるの?」

そう思われた方のために、実際のコストをきちんとお伝えします。

私は、理屈だけを並べて現実を無視するような研究者が大嫌いです。

なので、自分の設計にも数字でしっかり裏付けを取りました。

ここでは、マンション1戸の専有面積を50㎡(標準的な2LDK)と仮定し、

防音・足音対策にかかる追加コストを試算します。

【追加コストの内訳】

- 基礎・柱・梁など構造体の防振対策:約150万円

- 浮床、防音窓、防振壁、防振天井など:約180万円

→ 合計:330万円/戸

これを30年ローンで分割すると、

年間約11万円、月々に直すとおよそ1万円の上乗せになります。

つまり、「専有面積50㎡の2LDKの家賃が1万円高くなる」というだけです。

「1万円高い」と思うかもしれません。

でもその1万円で、住人が「騒音で眠れない」「子どもを怒鳴られる」「引っ越したい」と悩まなくて済む。

つまり、退去率が下がり、空室が減り、長期安定経営につながるというわけです。

実際、私が設計した、Musik北参道では、防音・足音対策に惹かれて入居を希望する方が多く、

「多少高くても、こういう物件を待っていた」と言われるほどの反響があり、家賃を新築時よりも高く設定しても空室待ちという快挙を実現しています。

つまり、価格競争に巻き込まれない「選ばれる物件」が実現できたのです。

建築費を削り、「見た目重視」の設計をしても、将来的に苦しくなります。

入居者はどんどん入れ替わり、空室リスクは高まる一方。

それよりも、「このマンションに住みたい」と思われる独自性と快適さのある住まいを作りませんか?

「月1万円の上乗せ」は、コストではありません。

入居者満足と、長期安定経営を生む“未来への投資”です。

「音の悩みゼロのマンションを建ててみたい」

そう思った方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたの土地に合わせた、最適なプランをご提案いたします。

もしあなたが、

「価格競争に巻き込まれない、選ばれるマンションを作りたい」

「入居者に長く住んでもらえる物件にしたい」

と思っているなら、この1万円は“コスト”ではなく“投資”です。

どう感じましたか?

価値があると感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたや入居者の希望に合った、希少性の高い音の悩みゼロのマンション設計をご提案します。

Mac建築デザイン研究所 一級建築士 安田

\ 長期的に利益が出るマンション設計 /

お気軽にお問い合わせください

▶︎ 3営業日経っても返事がない場合はこちらにご連絡ください: mac.design.architecture@gmail.com

未来を変えるコンセプト建築

一級建築士事務所

株式会社 Mac建築デザイン研究所

〒602-0855 京都市上京区河原町通り荒神口下る上生洲町242

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目21-5