ハウスメーカーの特徴

ハウスメーカーの魅力

① 安心感

② ブランド力

③ 品質の安定性

④ 住宅展示場で実物を見られる

⑤ 手厚いアフターサービス

⑥ ワンストップサービス(企画→融資→設計→工事→サブリース→アフターサービス)

⑦ 人柄の良さそうな営業マン

何もかもやっていただけるので、お任せしようか。営業マンも人柄が良さそうだし。という気になりますよね。

ハウスメーカーの建築費

規格大量生産によってコストダウンしていますが、市場には安く提供してくれません。でも逆に、それが安心感・ブランド力につながるのだと思います。

会社が儲かっているから倒産しないだろう。値引きをしないのはブランドの証です。

ハウスメーカーの宿命

少子高齢化によって、日本での住宅着工戸数は激減しています。そこでハウスメーカーが海外(特にアメリカ)に市場を求める動きが目立ってきましたが、それでも国内のシェア争いをやめるわけにいきません。

ハウスメーカーは規格工場生産によって品質を確保していますが、部品の種類を増やすとコストアップにつながるため、部品の規格をできるだけ統一しています。

裏返せばどのマンションも似たり寄ったりになってしまうということです。

10年ほどするとモデルチェンジが行われ、以前のモデルは型落ちとなります。

それ以外にもスマートキーや省エネ器具など、毎年のよう新しい小手先のスペックが追加されていきます。

ようするに自動車と同じ感覚で家を造っているわけです。

自動車なら数年落ちの中古車は発展途上国へ輸出されて喜ばれますが、家はそうはいきません。

同じような賃貸マンションを造りつづけるということは、自ら競合相手を増やすことになり、ついにサブリースが崩壊することになります。

国土交通省はサブリース新法に借地借家法を適用したので、今の家賃で新たな入居者の募集が難しくなると、サブリース会社から簡単に解約ができる仕組みになっています。もちろん、いきなり「解約」を突き付けはありませんが、築10年を過ぎたころ、サブリース会社から家賃の改定≒下落の申し出があるでしょう。それを呑むかのまないかは大家さんの自由ですが、

ハウスメーカーはアフターサービスに注力

【アフターサービスに注力】

「無料点検」は聞こえが良いですが、要するに改修工事の営業です。マンションはいちど建ててしまうと数十年使うものなので、新築の営業するのは骨が折れます。

それよりも既存のマンション数万棟からたとえ100万円ずつでも吸い上げることができたらそのほうが得策です。

いわゆるひとつのサブスクです。

点検結果がまゆつばものだとは言いません。

ただ、私の小さなビル(築40年)で行った大規模修繕費は驚くほど安いです。なぜなら余分なことをしないからです。

建築士の実態

とつぜんですが問題です。 「一級建築士と、タクシー運転手ではどちらが多いでしょうか?」

文脈から、答えは「一級建築士」というのがミエミエですよね。ダサくてすみません。「それって、ほんと?」と首をかしげるあなたのために数字を明かしましょう。

タクシー運転手が23万人に対して、一級建築士は37万人です。要するに、一級建築士には希少価値がないのです。

昔、笑点でこんなネタがあったのを思い出しました。

(自虐ネタ1)

お題 「一級建築士とかけて何と解く?」

答え 「足の裏についた飯粒」

その心「とらないと歩けないが、とったとて食えねー」

はーい山田君、座布団三枚あげてー

ほとんどの一級建築士は、ハウスメーカー 建築会社 不動産会社 官公庁などに努めています。

また一級建築士の資格を持っているのに設計に携わっていない人が大勢いるのも事実です。

私の定義による設計:

クラインの要望から深い部分を汲みだして、建築知識だけでなく関連する技術を駆使し、社会情勢、コストなど総合判断して具現化する仕事。

それを実現している人たちは一握り、いや1000人に一人くらいでしょう。

Archello(世界中の建築やデザインプロジェクトを紹介するオランダを拠点とするプラットフォーム)によると、東京のベスト建築事務所25社は下記のとおりです。

隅研吾総合計画事務所、坂茂建築設計事務所、藤本壮介建築設計事務所、安藤忠雄、伊藤豊雄、SANAA/和代妹島+西沢立衛、槇総合計画事務所、Junya/Ishigami+Associates、Schemata Architects/長坂常、日建設計株式会社、荒木経惟/The Archetype、クラインダムサムアーキテクチャ、Nendo、中村ヒロシ&NAP、三菱地所デザイン、エマニュエル・ムロー、片桐建築+デザイン、富士山建築設計事務所、イクイップ株式会社、関祐介、フロリアン・ブッシュ・アーキテクツ、慶次アシザワデザイン、DDAA/DDAAラボ、BE-FUNデザイン、佐藤かしわ(順不同)

きっと、あなたがご存知の有名建築家もいらっしゃるでしょう。

対して、個人で一級建築士事務所を開設している人は28,789人。これら街の設計屋さんは、建築会社や不動産会社の下請けで食っているのが現状です。

私に言わせれば、下請けをしている設計事務所は設計を行っているのではなく、Cadのオペを行っているのです。

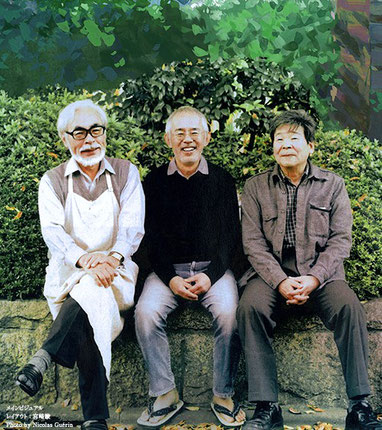

上記25社の代表をスタジオジブリの宮崎駿先生にたとえると、その配下に約300名のアニメーターがいて、宮崎駿先生の意図のもとに絵を仕上げていくのです。アニメーターの意思はいっさい反映されません。

下請けは一切しない!をモットーにした弊社。

私はそれがイヤで、独立16年目から「下請けはいっさいしない」と宣言し、実現してきました。

そのかわり、貧乏になったことは言うまでもありません。(自虐ネタ2)

私の定義による設計:

クラインの要望から深い部分を汲みだして、建築知識だけでなく関連する技術を駆使し、社会情勢、コストなど総合判断して具現化する仕事。

そして私は建築設計を重ねているうちに、他にも必須事項がたくさんあるということを知りました。

それは「建築物を企画・設計し、世に送り出すためにはプロデューサーが必要だ」ということです。

スタジオジブリの場合、鈴木敏夫さんがプロデューサーです。

もし鈴木敏夫さんがいなかったら、《千と千尋の神隠しの神隠し》も

《風立ちぬ》も、そして《君たちはどう生きるか》も生まれなかったでしょう。

プロデューサーの仕事はプロジェクト全体の責任者として、企画立案から予算管理、スタッフの人事、制作進行の管理まで、幅広い業務を統括する役割を担います。

話が反れますが、秋元康さんのお仕事はどうみてもプロデューサーだと思います。が、秋元康さんは「私は作詞家です」と仰います。たぶんプロデューサーなどカタカナの職業はなんとなく胡散臭いイメージがあるからでしょう。なので、私の名刺には「一級建築士」と書いてあります。

一級建築士は建築の専門家であり、プロデューサーではない

たとえば賃貸マンションを企画設計して、経営を成功に導くためには下記の12の鍵が必要です。(詳しくはブログをご覧ください)

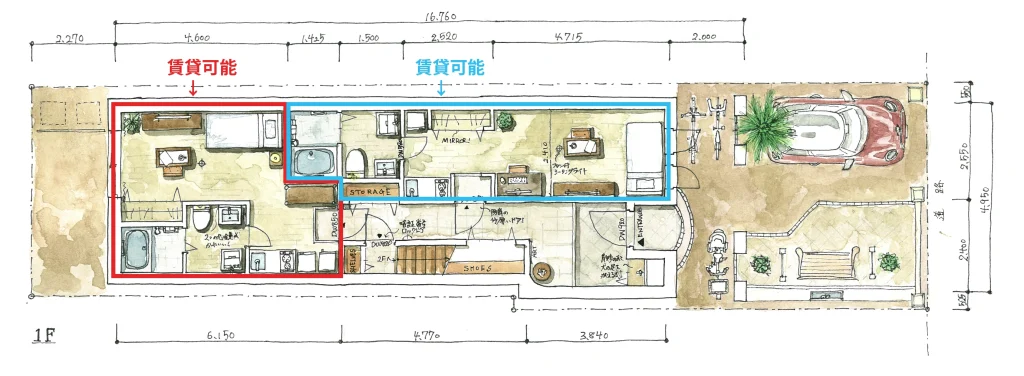

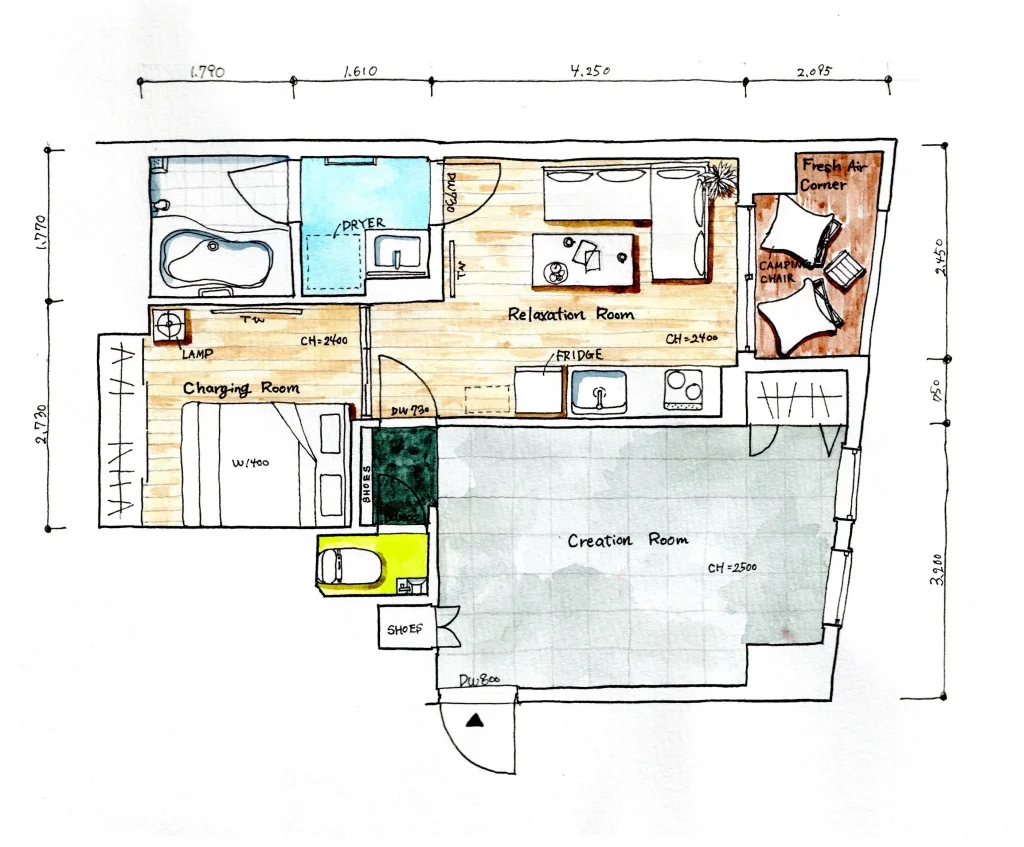

賃貸経営成功 1の鍵:万人にウケる必要なし、『絶対にここがいい!』が1人でもいるものを作る

賃貸経営成功 2の鍵:満室になることが社会貢献にもなる、のびのび子育てマンション

賃貸経営成功 3の鍵:「副業OK物件」が満室を生む時代へ―住まい×仕事のハイブリッド賃貸戦略

賃貸経営成功 4の鍵:同じエリアに同じコンセプト賃貸をつくらない

賃貸経営成功 6の鍵:実際よりも「広く見える設計」で家賃収入がアップする理由

賃貸経営成功 8の鍵:技術力が優れている建築会社を「やる気にさせる」設計のチカラ

賃貸経営成功 9の鍵:近隣住民の理解を得る「人間力」が、計画をスムーズに進める

賃貸経営成功10の鍵:選ばれるマンション”へ。一流ブランディングデザイナーによる「ブランド化」

賃貸経営成功11の鍵:マンション経営の“マスターキー”入居者管理という見えない価値

賃貸経営成功12の鍵:建てた後の利益”を守る、賃貸経営専門税理士の強力な節税術

上記のうち、1~6は建築士の仕事です。(それさえ行わない建築士もいますが・・・)

そして、7~12はプロデューサーの仕事です。

私はプロデューサーの仕事も行います。

私は設計業務だけでなく、上記7~9も自分でこなします。 10~12は、それぞれの専門家の力を借りてそれを束ねます。

ここで大事なことは、それぞれの専門家が私と根本的に同じ思想を持っていることです。

私の思想:

まず、入居者さんに喜んで頂く。つぎに大家さんに儲けていただく。

そのつぎに、大家さんの利益の一部を専門家のフィーとして還元してもらう。

この順番こそ賃貸経営成功の礎なのです。

ちなみに私はプロデューサーの役目を行いますが、プロヂュース料はいただきません。なぜなら本職は建築士なので、設計料をしっかり頂ければそれで満足だからです。

なぜ私が、プロデューサーの仕事をできるようになったのか?

自分が設計したものを現実の建物にしようと思うと、いろんな問題をクリアしなければなりません。

建てたあとも、入居者さんや大家さんに利益を守るには、それぞれの分野のエキスパートが必要です。

独立起業してから15年間はそのことに悩みました。

たとえば、

7.銀行は融資の条件として建築会社を指定してきました。(もちろん表には出ない圧力で)

8.技術力のある建築会社は、「ぜひ取り組んでみたい!」と思わせる設計でないと請けてくれない。

9.合法的な設計であっても、地域の方々にご協力いただかないと建てることができない。

10.良い設計をしたとしても、世の中に広めてくれる人がいないと、存在しないのと同じ。

11.良いマンションをつくっても、人柄の良い入居者に集まってもらわないとトラブルの元になる。

12.賃貸経営専門の、節税に長けた税理士さんがいないと、ムダな税金を支払うことになる。

これらをクリアし、私と同じ思想を持つ各分野のエキスパートを発掘するのに10年の歳月を要しました。

まとめ

もしあなたが、新築した賃貸マンションを10年後に売却するなら、ハイブランドのハウスメーカー製が良いでしょう。

なぜなら、世の中の9割の人はブランドを求めるからです。

ハウスメーカーなら、ワンストップサービスの一環として、中古マンションの売買システムももっているでしょう。

もちろん事業ローンもしっかり準備されていることでしょう。

でももしあなたが、「建築を愛する人」「良い建築物を所有することに生きがい感じるひと」であったなら、年月を重ねてヴィンテージ価値が上がっていくような賃貸マンションを所有することをお勧めします。

でも、ただ古くなればヴィンテージ価値が上がるということはありません。

時代を超えて愛されるデザインであることと、希少価値が高いこと、この2つが揃ってこそヴィンテージ価値が認められるのです。

ちなみに、エッフェル塔が建造されたのは1889年であり、2025年現在、「築136年」です。

日本では鉄骨造の耐用年数が34年となっていて、それを建物の寿命だと思い込んでいる人が多いようです。

耐用年数とは税法による減価償却が行われる期間であって建物の寿命とは関係ないのに、有識者やマスコミが、あたかもそれが建物の寿命のように報じるものですから困ったものです。

「良いものを長く使う」ということこそ地球環境にもっとも優しいので、いまこそ原点に立ち返るべきです。

時代を超えて愛されるデザインは、それこそ建築家の感性にゆだねることになりますが、少なくとも言えるのは工場で規格大量生産された建材をさけることです。なぜなら、それらをつかうと建物の立体感がなくなるからです。また、ビニル系、樹脂系の建材も使わないことです。それらは「時を経て味が出る」ということはあり得ないからです。

最後になりましたが、希少価値はなにものにも勝ります。アクセスの希少価値、眺望の希少価値は立地の問題ですが、建物としての希少価値で私がお勧めするのは「防音と足音対策」です。これはとても難しい技術なのでなかなか広がらないからです。

また、既存のマンションに手を加えて「防音と足音対策」を達成することは不可能です。

私は長年、建築の設計監理をしてきました。その経験から、建築費がどうやって決まるのかが手に取るようにわかります。

同じ図面を配布して複数の建築会社に見積を依頼しても、出てくる金額は会社によって大きく異なります。

▶︎ 3営業日経っても返事がない場合はこちらにご連絡ください: mac.design.architecture@gmail.com

未来を変えるコンセプト建築

一級建築士事務所

株式会社 Mac建築デザイン研究所

〒602-0855 京都市上京区河原町通り荒神口下る上生洲町242

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目21-5

-4-2-751x1024.webp)